サーフェイサーのことを調べると、「どういうときに使えばいいの?」「そもそもサーフェイサーって吹く必要あるの?」

という疑問を目にすることがあります。

それに対する答えは、

「サーフェイサーは絶対に吹く必要はない」

「むしろ吹かなくてもいい」

なんて分かれていたりすることもあるので、混乱する方も多いのではないでしょうか?

さらに「捨てサフ」「本サフ」なんて呼ばれていたりして、余計にわからなくなると思います。

私は、サーフェイサーを吹くかどうかは、自分がどんな完成品にしようとしているか、によると思っています。

サーフェイサーを吹くにはきちんと『狙い』があります。

その狙いに応じて「捨てサフ」や「本サフ」という呼ばれ方をします。

と、いうことで今回はサーフェイサーをどんな状況の時に、何を目的に吹くのか、を説明しようと思います。

どんなときにサーフェイサーを吹くのか? 捨てサフ編

サーフェイサーというのは塗装の下地材のことをいいます。

本格的な塗装をする前に塗って、準備を整えるために使う、といった感じですね。

その準備というのが、『傷を見つけやすくするため』と『均一な塗装面を作る』ためです。

たとえばこれは、製作中のキットの腰パーツです。

パーツの形を変えようと、プラバンを貼ったり、パテを盛ったり、ヤスリを掛けているパーツです。

パッと見た感じ、形は整っているようにも見えますが・・・。

サーフェイサーを吹くとこんな感じになります。

吹く前では分かりずらかった、パーツの荒い部分がわかりやすくなりました。

赤い丸の段差の部分とか、まだまだ処理があまいですね。

それと、脇の部分のエッジも歪みがハンパありません。

サーフェイサーを吹いてグレーになることによって、傷や歪みがはっきりとわかるようになっています。

更に別のパーツです。

合わせ目が消しきれていなかったり、まったく消えていなかったりします。

もしこのまま塗装をしていたら、完成品は傷や合わせ間が目立つ、ひどく残念なものになっていたと思います。

パーツの状態っていうのは、目で見ただけでは分かりずらいんですよね。

そのため、パーツの状態を見るために吹くサフを『捨てサフ』なんて呼んだりします。

後からパーツにヤスリを掛けたりパテを盛ったりして修正すると、吹いたサフは削り落とされてしまうため『捨てサフ』と呼ばれています。

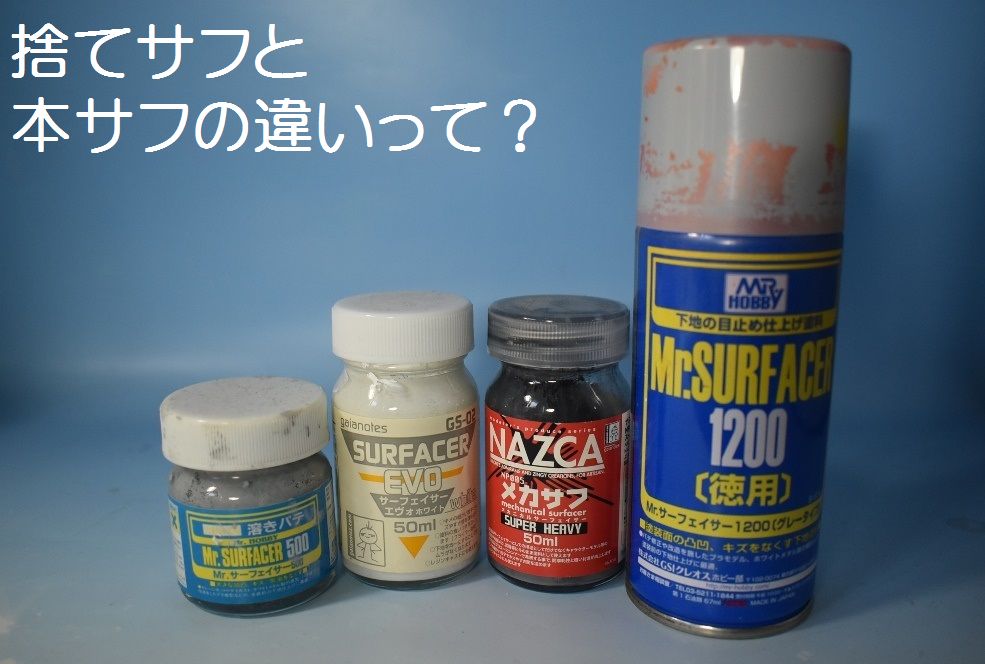

ちなみに、私は『傷を見つけやすくすために吹くサーフェイサー』(捨てサフ)は缶タイプの物を使うことが多いです。

エアブラシだと準備と片付けが面倒ですが、缶タイプだと、ベランダに飛び出して、ささっとやってしまうことが出来ますからね。

どんなときにサーフェイサーを吹くのか? 本サフ編

次に、本サフですが、これは『キレイな塗装面をつくる』ために吹きます。

例えば、この腰のパーツですが、色んな素材を使ってパーツの形を変えています。

プラスチックパーツと、プラバンやエポパテは、硬さが違いますし、素材によって『色』もばらつきがあります。

そういった、様々な色や素材が混じったパーツの上に直接、色を塗ってしまうと、綺麗に発色しません。

黒いパーツと白いパーツの上に赤を塗ると、どちらが綺麗な赤になるか?

答えはもちろん、白の上です。もしこの状態でそのまま赤を塗ってしまうと、全身は均一な赤にはなりません。

しかし、サーフェイサーで全身をコートしてあげ、綺麗なグレーにしてしまうと、その上から塗る色にばらつきを無くすことが出来るのです。

つまり、綺麗な塗装面をつくるために吹くのが、本サフの『狙い』になります。

ちょっと話は逸れますが、下地のためのサーフェイサーはグレーである必要はありません。

ピンク色のサーフェイサーも発売されていますし、白のサーフェイサーは色を混ぜて好きなサフにすることもできます(以下の二つはエアブラシ用となります)

大きな改修をしていない場合はどうなの?

ただ、今までの話は、プラバンやパテなどを使って、大きくプラモデルを改修している場合の話です。

改修などをしないで、普通にプラモデルを組み立てて、色を塗る場合はどうでしょうか?

プラバンやパテを使っていないので、パーツはすべてプラスチックです。

そういった場合、必ずしもサーフェイサーを吹く必要はありません。

ただ、プラモデルのパーツを全て塗装しようとする人は、全身にヤスリを掛けてヒケを消したり、合わせ目を消したりしている場合が多いです。

そうすると、一番最初に書いた通り、目では見えない傷がたくさんあるかもしれません。

そのまま塗装をすると、せっかく色を塗ったのに合わせ目が消えていなかったり、消しきれていなかった傷が見えたりするかもしれない・・・!

ですので、基本的にサーフェイサーは吹く必要はないけれど、かっこいい作品にするためには、吹いた方が無難だよ、というのが私の考えです。

特に、全塗装をする人は、ですね。

荒い部分を見つけたら、その都度、修正していき、完成度を上げる作業をしていくのです。

まとめ

捨てサフと本サフの違いは、ざっくりというと『狙い』が違うということになります。

捨てサフは、全体の傷や処理があまい場所を見つけやすくするため。

本サフは、塗装の下地を作るために吹きます。

よく、サーフェイサーは細かい傷を消してくれる、と言われます。

たしかにそういった効果もありますが、私は傷を消す、というよりは、傷を見つけるために吹くことが多いです。

模型の傷は、目の細かいヤスリ(800~1000番)で消すのが基本ですね。

繰り返しになりますが、その傷を見つけるために吹くのがサーフェイサーの役割です。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。それでは。